SuaraJatim.id - Sepekan lalu masyarakat Internasional memperingati Hari Aksara Internasional (HAI), tepatnya pada 8 September 2021. Pada hari aksara itu, Kota Yogyakarta diwacanakan sebagai Kota Hanacaraka.

Hanacaraka merupakan aksara jawa carakan alias nglegena yang merupakan aksara jawa dasar, salah satu aset kebudayaan nasional yang tidak boleh punah. Aksara nglegena ini terdiri dari 20 aksara: ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, ma, ga, ba, tha, nga.

Selain bentuk kata dasar tersebut, dalam aksara Jawa juga terdapat sandhangan, pasangan, aksara rekan, dan angka Jawa. Oleh sebab itu, karena aksara jawa merupakan aset, maka penggunaan aksara Jawa perlu diperluas, bahkan di era digital seperti sekarang ini.

Dalam istilah lain, aksara Jawa juga dikenal sebagai Dentawyanjana. Dikutip dari beberapa sumber, akasara ini berkembang di Pulau Jawa yang selain digunakan untuk menulis bahasa Jawa, dalam perkembangannya juga untuk menulis bahasa Sunda, Madura, Sasak, dan Melayu, serta bahasa historis seperti Sanskerta dan Kawi.

Baca Juga:Singgung Soal PMA, DPRD Jatim Beri Dukungan Greenfields Indonesia Farm 2 di Blitar

Aksara Jawa juga disebut-sebut sebagai turunan dari aksara Brahmi India melalui perantara aksara Kawi dan berkerabat dekat dengan aksara Bali.

Aksara Jawa aktif digunakan dalam sastra maupun tulisan sehari-hari masyarakat Jawa sejak pertengahan abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20 sebelum fungsinya berangsur-angsur tergantikan dengan huruf Latin ketika bangsa Eropa masuk ke Nusantara.

Saat ini, aksara ini masih diajarkan di kalangan masyarakat terutama di Pulau Jawa, misalnya di DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat sebagai bagian dari muatan lokal. Akan tetapi untuk penerapannya sangat terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Sejarah Aksara Jawa

Aksara Jawa merupakan salah satu aksara turunan Brahmi di Indonesia yang sejarahnya dapat ditelusuri dengan runut karena banyaknya peninggalan-peninggalan yang memungkinkan penelitian epigrafis secara mendetail.

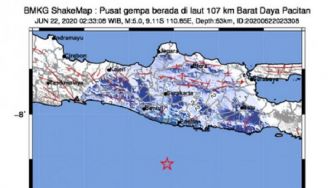

Baca Juga:Jadi Perhatian BMKG, Pacitan Berpotensi Gempa Magnitudo 8,7 dan Rawan Tsunami Pula

Akar paling tua dari aksara Jawa adalah aksara Brahmi di India yang berkembang menjadi aksara Pallawa di Asia Selatan dan Tenggara antara abad ke-6 hingga 8.

Aksara Pallawa kemudian berkembang menjadi aksara Kawi yang digunakan sepanjang periode Hindu-Buddha Indonesia antara abad ke-8 hingga 15. Di berbagai daerah Nusantara, aksara Kawi kemudian berkembang menjadi aksara-aksara tradisional Indonesia yang salah satunya adalah aksara Jawa.

Aksara Jawa modern sebagaimana yang kini dikenal berangsur-angsur muncul dari aksara Kawi pada peralihan abad ke-14 hingga 15 ketika ranah Jawa mulai menerima pengaruh Islam yang signifikan.

Selama kurang lebih 500 tahun antara abad ke-15 hingga awal abad ke-20, aksara Jawa aktif digunakan sebagai tulisan sehari-hari maupun sastra Jawa dengan cakupan yang luas dan beragam.

Pada rentang waktu tersebut, banyak daerah Jawa yang saling terpencil dan sulit berkomunikasi antara satu sama lainnya, sehingga aksara Jawa berkembang dengan berbagai macam variasi dan gaya penulisan yang digunakan silih-bergantian sepanjang sejarah penggunaannya.

Tradisi tulis aksara Jawa terutama terpupuk di lingkungan keraton pada pusat-pusat budaya Jawa seperti Yogyakarta dan Surakarta, tetapi naskah beraksara Jawa dibuat dan dipakai dalam berbagai lapisan masyarakat dengan intensitas penggunaan yang bervariasi antardaerah.

Di daerah Jawa Barat, semisal, aksara Jawa terutama digunakan oleh kaum ningrat Sunda (ménak) akibat pengaruh politik dinasti Mataram.

Namun begitu, kebanyakan masyarakat Sunda pada periode waktu yang sama lebih umum menggunakan abjad Pegon yang diadaptasi dari abjad Arab.

Sebagian besar tulisan sastra Jawa tradisional dirancang untuk dilantunkan dalam bentuk tembang, sehingga teks sastra tidak hanya dinilai dari isi dan susunannya, tetapi juga dari pelantunan dan pembawaan sang pembaca.

Tradisi tulis Jawa juga mengandalkan penyalinan dan penyusunan ulang secara berkala karena media tulis yang rentan terhadap iklim tropis; akibatnya, kebanyakan naskah fisik yang kini tersisa merupakan salinan abad ke-18 atau 19 meski isinya sering kali dapat ditelusuri hingga purwarupa yang beberapa abad lebih