- Suku Osing keturunan Kerajaan Belambangan, simbol keteguhan menjaga budaya dan perlawanan Jawa timur.

- Mereka memadukan warisan Hindu, nilai Islam, dan seni seperti Tari Gandrung sebagai wujud spiritualitas.

- Desa Adat Kemiren jadi pusat budaya Osing, bukti tradisi kuno bisa lestari di tengah arus modernisasi.

SuaraJatim.id - Di ujung timur Pulau Jawa, terdapat komunitas unik yang dikenal dengan keteguhan dan kebanggaannya menjaga tradisi leluhur: Suku Osing.

Mereka hidup terutama di wilayah Banyuwangi dan dianggap sebagai keturunan langsung dari Kerajaan Belambangan, kerajaan Hindu terakhir di Jawa yang tetap berdiri tegak bahkan setelah Majapahit runtuh.

Meski kini mayoritas masyarakat Osing telah memeluk Islam, jejak budaya dan spiritualitas kuno mereka masih terjaga kuat dalam bahasa, kesenian, serta adat istiadat yang khas.

Sebagaimana dikutip dari Eko History berikut tujuh fakta menarik tentang Suku Osing yang membuat mereka menjadi simbol keteguhan budaya di Nusantara.

Baca Juga:Situs Kuno Diduga Permukiman Era Majapahit Ditemukan Dekat Sungai Brantas

1. Pewaris Kerajaan Belambangan, Benteng Terakhir Hindu di Jawa

Suku Osing tidak muncul begitu saja. Mereka adalah keturunan langsung masyarakat Kerajaan Belambangan, kerajaan yang berdiri antara abad ke-15 hingga ke-18 di wilayah timur Pulau Jawa.

Belambangan dikenal sebagai benteng terakhir kebudayaan Hindu-Jawa setelah Majapahit runtuh. Ketika sebagian besar wilayah Jawa beralih ke Islam, masyarakat Belambangan tetap mempertahankan keyakinan dan adatnya.

Kegigihan mereka inilah yang melahirkan identitas Osing. Dalam sejarah, masyarakat Belambangan bahkan sering menolak tunduk pada kekuasaan Mataram Islam maupun VOC Belanda. Dari semangat perlawanan itu, lahirlah sebutan “Osing” yang berarti “tidak mau” atau “menolak”.

2. Asal-usul Nama “Osing”: Simbol Keteguhan dan Perlawanan

Baca Juga:BPCB Jatim Ekskavasi Situs Watesumpak yang Disebut Pernah Menjadi Pemukiman Elite di Zaman Majapahit

Kata Osing berasal dari istilah “balitusing”, yang artinya “tidak” dalam bahasa Jawa Kuno. Sebutan ini muncul karena masyarakat Belambangan dikenal keras kepala, tidak mau tunduk, dan selalu mempertahankan kebebasan.

Sikap “tidak mau menyerah” ini menjadi jati diri mereka hingga kini. Osing bukan sekadar nama etnis, melainkan simbol perlawanan terhadap penyeragaman budaya dan kekuasaan luar.

Itulah sebabnya masyarakat Osing sangat bangga dengan identitasnya, bahkan di era modern mereka tetap mempertahankan bahasa, kesenian, dan adat sendiri di tengah arus globalisasi.

3. Bahasa Osing: Campuran Jawa Kuno, Bali, dan Madura

Bahasa Osing menjadi ciri khas yang membedakan mereka dari masyarakat Jawa pada umumnya. Meski berakar dari bahasa Jawa Kuno, bahasa Osing memiliki struktur dan kosakata berbeda.

Contohnya, kata “tidak” dalam bahasa Jawa disebut “ora”, sedangkan dalam bahasa Osing disebut “osing”. Dari kata inilah nama suku ini berasal.

Bahasa mereka juga menyerap banyak unsur bahasa Bali dan Madura karena letak geografis Banyuwangi yang berdekatan dengan kedua wilayah tersebut.

Kini bahasa Osing masih digunakan secara aktif di kehidupan sehari-hari, terutama di Desa Adat Kemiren, pusat kebudayaan Osing. Penggunaan bahasa ini menjadi bukti nyata keteguhan mereka menjaga identitas linguistik yang sudah berusia ratusan tahun.

4. Islam Masuk dengan Cara Damai dan Kultural

Awalnya, masyarakat Osing menganut kepercayaan Hindu dan animisme. Namun seiring waktu, pengaruh Islam mulai masuk secara perlahan melalui jalur dakwah damai dan pendekatan budaya.

Ulama dan pendakwah tidak menghapus adat lama secara frontal, tetapi mengislamkan maknanya. Ritual-ritual tradisional tetap dilakukan, namun disertai doa dan nilai-nilai Islam.

Inilah sebabnya hingga kini masyarakat Osing masih melaksanakan upacara adat seperti Tumpeng Sewu setiap bulan Dzulhijjah sebagai bentuk syukur kepada Allah, meski tradisinya berakar dari kepercayaan lokal.

Proses ini menunjukkan kemampuan luar biasa Suku Osing dalam menggabungkan Islam dengan budaya lokal tanpa konflik.

5. Kesenian Osing: Harmoni Antara Tradisi dan Spiritualitas

Kesenian menjadi wujud paling nyata dari perpaduan antara adat lama dan semangat baru masyarakat Osing.

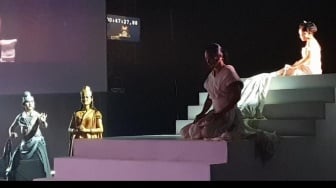

Salah satu contohnya adalah Tari Gandrung, yang dulu merupakan ritual pemujaan Dewi Sri (dewi kesuburan). Kini, Gandrung diartikan ulang sebagai tarian ungkapan syukur dan cinta kasih antar-manusia.

Selain Gandrung, ada juga Barong Osing yang menyerupai Barong Bali, namun dengan sentuhan khas Belambangan.

Kedua kesenian ini sering dipentaskan dalam acara keagamaan maupun festival budaya seperti Gandrung Sewu, yang kini menjadi ikon wisata Banyuwangi di mata dunia.

Bagi masyarakat Osing, seni bukan sekadar hiburan, tetapi cara menjaga hubungan spiritual antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

6. Arsitektur dan Kehidupan Sosial yang Sarat Makna

Rumah adat Osing dikenal dengan bentuk joglo modifikasi yang berdiri berderet saling berhadapan dalam satu pekarangan. Tata letak ini melambangkan kebersamaan dan keterbukaan antarwarga.

Sistem sosial mereka masih kental dengan nilai gotong royong. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Osing sangat menghormati adat dan memiliki struktur sosial yang berpadu antara sistem Jawa Kuno dan Islam.

Misalnya, dalam acara pernikahan atau panen, masyarakat selalu mengadakan selamatan bersama sebagai bentuk syukur dan solidaritas.

Arsitektur, tata ruang, hingga etika sosial Osing menunjukkan bagaimana budaya leluhur dapat hidup berdampingan dengan nilai-nilai Islam modern.

7. Desa Adat Kemiren: Jantung Budaya Osing

Semua kekayaan budaya Osing terjaga utuh di Desa Adat Kemiren, yang terletak di lereng barat Gunung Ijen.

Di desa ini, bahasa Osing masih digunakan, tradisi tetap dijalankan, dan kehidupan masyarakat berjalan seperti cerminan masa lalu yang hidup kembali.

Setiap tahun, Desa Kemiren menjadi pusat kegiatan budaya seperti Tumpeng Sewu, Barong Ider Bumi, hingga Festival Gandrung Sewu. Semua tradisi ini kini juga menjadi objek wisata spiritual dan edukatif bagi pengunjung dari berbagai daerah.

Kemiren bukan sekadar desa, tetapi laboratorium hidup kebudayaan Osing yang memperlihatkan bagaimana tradisi kuno bisa bertahan di tengah perubahan zaman.

Suku Osing adalah contoh nyata bahwa identitas lokal bisa bertahan tanpa kehilangan relevansi. Mereka berhasil mengharmoniskan warisan Hindu, semangat Islam, dan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sehari-hari.

Banyuwangi dan Osing adalah dua sisi dari satu cerita: kisah tentang keteguhan, perlawanan, dan kebanggaan atas akar budaya sendiri.

Di tengah derasnya arus modernisasi, Suku Osing tetap berdiri sebagai saksi bahwa keindahan Indonesia justru lahir dari keberagaman yang dijaga dengan cinta.

Kontributor : Dinar Oktarini